Negli ultimi anni, l’astrofisica ha vissuto una rinascita straordinaria, guidata da nuove osservazioni, teorie audaci e strumenti tecnologici sempre più potenti. Tra le idee che stanno affascinando e dividendo la comunità scientifica vi è il concetto dei buchi bianchi, un fenomeno teorico che potrebbe riscrivere la nostra comprensione dell’universo e, soprattutto, del tempo.

I buchi neri sono ormai un oggetto familiare al grande pubblico: regioni dello spazio in cui la gravità è talmente intensa da impedire anche alla luce di fuggire. Ma cosa accadrebbe se esistesse il loro opposto?

La teoria dei buchi bianchi nasce proprio come soluzione speculare alle equazioni della relatività generale di Einstein. Se un buco nero risucchia materia e informazione, un buco bianco farebbe il contrario: espellerebbe materia e luce, impedendo a qualsiasi cosa di entrarvi. In termini più suggestivi, potrebbe essere una “porta d’uscita” da un’altra regione dell’universo – o addirittura da un altro universo.

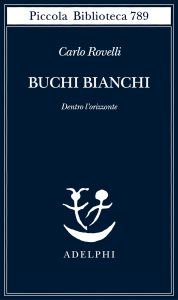

Una delle più autorevoli voci in questa direzione è il fisico e filosofo Carlo Rovelli, che nel suo libro “Buchi Bianchi. Dentro l’orizzonte” (2023) propone una teoria affascinante: i buchi neri, alla fine della loro vita, non svaniscono nel nulla ma si trasformano in buchi bianchi, restituendo gradualmente l’informazione che sembrava perduta.

Una delle più autorevoli voci in questa direzione è il fisico e filosofo Carlo Rovelli, che nel suo libro “Buchi Bianchi. Dentro l’orizzonte” (2023) propone una teoria affascinante: i buchi neri, alla fine della loro vita, non svaniscono nel nulla ma si trasformano in buchi bianchi, restituendo gradualmente l’informazione che sembrava perduta.

Questa ipotesi rappresenta un tentativo di unificare la relatività generale e la meccanica quantistica, due pilastri della fisica moderna che da decenni faticano a dialogare.

La meccanica quantistica, infatti, ci dice che l’informazione non può essere distrutta. Ma i buchi neri, come li descrive la relatività classica, sembrano fare proprio questo: divorano l’informazione per sempre. La teoria di Rovelli e di altri fisici teorici cerca quindi di salvare il principio di conservazione dell’informazione introducendo l’idea che, con il tempo, ciò che è stato inghiottito venga “rilasciato” sotto forma di radiazione o altro.

Tutto ciò implica una visione radicalmente diversa del tempo e della causalità. La quantizzazione dello spazio-tempo, come ipotizzato nella gravità quantistica a loop (una teoria sviluppata anche dallo stesso Rovelli), suggerisce che la struttura dell’universo sia discontinua, granulare, e che la singolarità del buco nero possa essere superata.

Se i buchi bianchi esistono davvero, potrebbero anche essere la chiave per spiegare il Big Bang. Alcuni cosmologi ipotizzano infatti che il nostro universo stesso sia nato da un buco bianco, esito finale del collasso di un universo precedente. Si tratterebbe di una visione ciclica e non più lineare del cosmo: universi che nascono, collassano e rinascono, in un eterno ritorno quantistico. Al momento, i buchi bianchi restano un oggetto teorico: non sono stati ancora osservati direttamente. Tuttavia, alcuni fenomeni astronomici estremi e ancora inspiegati – come lampi radio veloci (FRB) o anomale emissioni di raggi gamma – potrebbero, in futuro, rivelarsi indizi preziosi.

Le missioni spaziali future, gli osservatori di onde gravitazionali (come LIGO e Virgo), e telescopi come il James Webb Space Telescope, potrebbero offrirci nuovi dati in grado di confermare o smentire queste teorie. L’astrofisica è entrata in una nuova era, in cui immaginazione e matematica si incontrano per sfidare i limiti della realtà conosciuta.